日時 平成9年7月29日(火) PM7:30

場所 広島県歯科医師会館

演題 「感染症の診断と一般的対処法 ─訴えから みた

病態の把握と予防─ 」

講師 広島大学歯学部口腔外科学第2教室

石川 武憲 教授

薬の使い方について、特に抗菌剤の使い方はそのとき効果的にするためには、抗菌 剤,

消炎剤、消炎酵素剤を患者さんの訴えからも、その症状とあわせて併用する。 組織内へ

の移行があがり、血中濃度があがってくることで、効果的になる。

感染によつて痛みがくると、はじめのうちは三叉神経がそのときにテグレトール( 抗

痙攣剤),精神安定剤、抗不安剤など併用することによつて、痛みの程度があっ ても、意

識の上で感覚をかえてくる。痛みがあるけれども、非常にらくである。

細菌感染症に対する抗菌薬の使用法は、確立された日常的治療の1つであるが、この 多

用により生じる起炎菌や宿主への薬理作用が生物学的攻防を生じさせている。< P> 1.口腔感染症の治療学的特殊性

1)口腔の非感染性炎症病変は感染症に移行しやすく、混合感染が多い。

2)抗菌薬の顎骨内移行は、他部位組織に比して少ないので、顎炎時には

常用量より大量の投薬を要する。

3)肉眼的に病態の推移を追うことができる。

2.歯性感染症

1)原因菌:嫌気性と好気性の菌群に大別される。また、好気性菌が約70%に増 加

している。検出原因菌には、差異が少なく、一般に口腔レンサ球菌55%、ペ プトスト

レプトコッカス20%、ブドウ球菌5%、嫌気性レンサ球菌10%、他 10%などが関

与している。 歯性感染症の原因として多い口腔レンサ球菌には、抗菌力の強い薬剤(M

IC値 の小さいもの)を選択することになるが、一般に、アンピシリンや副作用の少な

いセフェム系が一次選択剤となる。

2)考え方:感染に伴う疼痛、発熱、腫脹などの症状を制御し、緩和することは大 切

な臨床課題で、また抗菌薬の投与量を可及的に減らし、同等の薬効を上げる努 力も大切

である。患者の疼痛や腫腸を迅速に軽減・消退させるために、抗菌剤と 消炎鎮痛剤や酵

素製剤との適正な併用療法は効果を増強させるので考慮すべきで ある。

(IS研究会:紹介資料より)

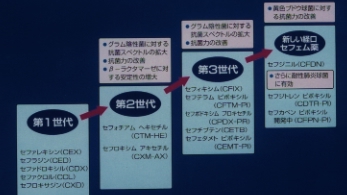

(経口セフェム系抗

生物質『メイアクト』製品、IS研究会資料紹介より)

(経口セフェム系抗

生物質『メイアクト』製品、IS研究会資料紹介より)