およそ暦は人類文化の中でも、最も早く発生する性質のものである。大自然の環境に順応して、自然を利用し生存を維持するためには、暦なる概念が必要であった。

暦法というものは数を離れては存在しない。しかも、一年(太陽年)の長さも、朔望月(太陰のみちかけの周期を天文学では朔望月という)の長さも一日の整数倍ではなく、端数がある。これをうまく組み合わせて、朔望により日を数え、季節を調節するには高い文化の水準に達していなければならない。よほど数の観念の進んだ後でなければ、暦法の構成も進歩もありえない。

暦の発生発展の過程は、その土地の地理的位置、気候風土の自然環境と、民族の習俗・宗教などによって異なるものである。その中でも高度な文明を築いた国家、民族は早くから暦を用いていた。例えば、チグリス・ユーフラテス河流域のメソポタミア文明、ナイル河流域のエジプト文明、ガンジス河流域のインダス文明、黄河流域の黄河文明などはその代表的なもので、これらの地域では暦法も早くから発生している。

日本で明らかに暦法が採用されたのは、持統天皇4年(670)11月のことで、中国の元嘉・儀鳳の2暦を用いたのを最初として、続いて大えん暦、五紀暦、宣明暦が用いられた。いずれも中国の太陰太陽暦である。しかし正史に明らかに暦法を用いたと書かれた持統朝以前にも、大陸との交通はあり、諸文物とともに暦書の輸入された形跡は数々ある。少なくとも宮廷では朝鮮を通じて暦書が入っていたと解される。しかしこのことを考慮に入れたとしても青銅器が使用された年代は当然ながらはるかにその前である。私の仮説が正しければ日本における暦の発生はさらに数百年さかのぼることになる。

それでは再び荒神谷遺跡に着目しよう。

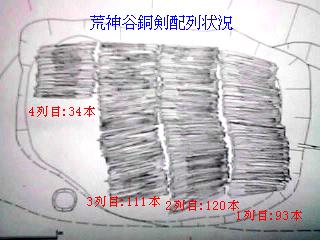

銅剣の配列状況を見ていただきたい。

島根県教育委員会より

正面右側から1列目93本、2列目120本、3列目111本、4列目34本である。私はこの中で特に1列目の本数で作り出す目盛数が春分から夏至までの日数と一致することを重要視したい。というのもこれが「青銅器を用いて太陰太陽暦を算出しようとした場合の銅剣基準数」を表している可能性があるからである。

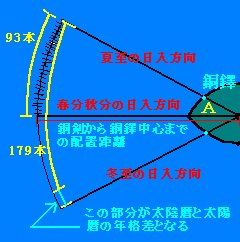

図のように銅鐸の中心から鰭に引かれた直線とその中心から型持ち孔に引いた直線が作り出す角度をAとする。基準数と角度Aが一致する位置に銅剣を配置すれば「太陰太陽暦」の基本型が出来上がる。そしてこれにより銅剣から銅鐸の中心までの配置距離が決定される。

解説

358本の銅剣の刳方下端部厚平均値が0.79cmであるため、

93×0.79-0.79(目盛を計るため)=72.68(93本分の目盛が作り出す円周)

これが夏至の日入方位と一致するので、仮に出雲(北緯35.25)で計るとすると、

夏至の日の入り方位が29.8°より

2πr×29.8°/360°=72.68

これを解いて、r=139.81105

よって銅剣から銅鐸の中心までおよそ140cm前後

そして円周上に並べられた銅剣179本と銅鐸の孔から覗いた視覚内との空間が太陰暦と太陽暦の年格差を表している。後はその部分を銅剣で満たすことで理論上1年365日が導き出せる。そして正確な暦が完成すれば、それ以後は月を見て暦を判断出来るので、青銅器は普段使用されないことになる。

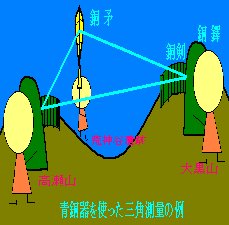

以上の通りに荒神谷の青銅器を使用すればかなり正確に暦を作ることができる。そして上記の条件により、この青銅器3点、銅剣、銅鐸、銅矛を用いれば荒神谷遺跡の場所は確実に決定される。

ただ、実際に大黒山と高瀬山に登ってみると、荒神谷遺跡の場所は見えないことに気がつく。そこで残りの銅鐸、銅矛が活きてくる。両山から荒神谷が見えないのは遮蔽物(山)があるからである。しかし決定方位が確定すれば、目的地は見えなくてもよい。銅鐸と銅剣で作り出す直線と遮蔽物が重なる場所に次のポイントを用意すれば、ポイントを継いでいくことで目的地は決定される。そのために残りの銅鐸、銅矛が使用された可能性が強い。

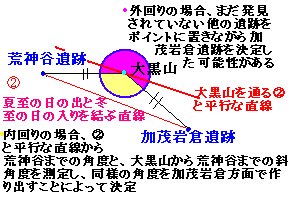

さらに日の出と日の入りを結ぶ直線を引いて東西線を決定すれば、青銅器を用いて方位の測定も可能となるから、同様に②も決定される。ただし外回りと内回りの2つの決定方法が考えられることになる(下図)。

以上のことから青銅器は暦及び方位を正確に知るための測量器具であった可能性が導き出される。

ただ暦に関して言えばまだ問題が残っている。1年は365日ではないという事実である。実際の太陽暦は365.2422・・日という端数が存在する無理数である。さらに月で数えた1年周期も端数が存在する。よってこのままでは暦は年が経つとともに使い物にならなくなる。そのため古代の文明を築いた国々は暦の修正に取り組み続けた。そして荒神谷遺跡の青銅器を使用した人々もその修正に取り組んだ形跡がある。

銅剣の興味深い配列をもう一度見ていただきたい。1列目と2列目は右向きに奇麗に並べられているのに対して、3列目と4列目は銅剣が交互に並べられている。この配列はただ偶然に並べられたのではなく、何らかの意図が込められている可能性が高い。私はこれが暦の修正を試みた痕跡なのではないかと考える。両山から左右1セットで銅剣を使用しなければならないのなら、再び使用するときは交互に並べて置いた方が一番扱いやすい(3列目手前側の3本だけは同じ向きに並べられているので3列目は111-3=108で偶数となる)。一度銅鐸の中心から銅剣までの配置距離が決定されると、後は暦に応じて必要最小限の銅剣を使用すればよいから、3、4列の計142本は最後の暦の修正に用いられた本数の可能性がある。

蛇足ながら銅剣の配置からはさらに面白い考察が可能である。銅剣数が作り出す太陰暦を太陽暦と一致させるために、その基準数である春分から夏至までの日数を1列目に配置したならば、2列目、3列目も意味ある数字である可能性が考えられる。この仮説だと絶対数が358本しかないため、どうしても4列目には意味ある数字を配置出来ない。それと比べれば2、3列目、特に1列目と同じ向きの2列目は意味ある銅剣数である可能性が高い。これにより現在の太陽暦に合わせた日付を推測することが可能である。2列目の一番手前の銅剣は夏至から数えると10月20日、3列目の一番手前の銅剣は2月8日を表している可能性が高いことになる。

|