| 9.航海文化の成熟

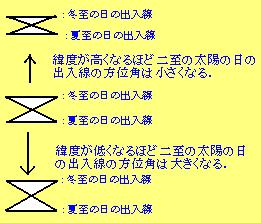

-結び- これまで出雲は航海民族の国ではなかったかという観点から、9回にもわたって様々な角度から考察してきたが、これまで意識的に避けてきたことがある。 「歴史」の展開である。 つまり歴史上、弥生時代にはどのような政治的流れがあったのかという総合的見地の提示である。この史論の展開は常にある種の危険が伴う。時にそれは歴史をあるがままに見ることから遠ざけてしまい、肝心な部分が抜け落ちてしまうことがある。それは史論を展開するにはある種の論理を必要とするからである。例えば、近代における皇国史観、マルクス史観のようなものである。これらは歴史を見るのに便利な道具となるが、必ずそこにはある種のフィルターがかかってしまう。あるがままに歴史を見つめるのには必要以上の困難がともなうのである。既に失われた歴史を一から掘り起こすのは尚更である。そこで今回はそのような政治的流れを極力避けるようにしてきた。そのため私なりの論理を展開するための道具として、「航海民族出雲」というファクターを設けさせてもらった(なぜ「航海民族出雲」を持ってきたかは基礎講座コースの<古代出雲の特徴>を参照) 。 ただそれでも尚、犯し難い歴史の魅力がこの時代には存在する。 「邪馬台国」の存在である。古代史ファンが避けて通ることのできない鬼門である「邪馬台国」は古代出雲以上に人々の心を捉えて放さない。私のような門外漢は触れることさえおこがましい、専門家の多い分野であるともいえる。しかし、今回出雲の航海文化を調べていくうちに面白い事実を発見したので、そのことを紹介しつつ、「邪馬台国」の存在について微力ながらも触れてみることにする。 航海文化の果てに 青銅器は風葬の儀式に使われたものであり、その儀式は航海に必要な三角測量を基準に行ったのではないかということをこれまで説明してきた。そしてこれらの文化は農耕民の稲作文化ではなく、航海による交易を職業とする航海民達の航海文化に関係しているということを述べてきた。 それではなぜ彼らはわざわざ方位を定めて青銅器を埋納したり、遺跡を築いていったのだろうか?私はここである種の誘惑に駆られる。それは「彼らの航海文化が発展し続けた場合、その先にあるものは何なのか」という想像である。 船は準構造船から構造船に発展し、港に適した潟湖は大いに発展し、交易は盛んになる。航海技術は、操作技術の向上と測量技術の発展を迎え、そして航海航路が確定すると想像を広げてみる。その場合、その先に一体何が見えるのか。 結論を急ごう。私は「彼らが航海文化の総合芸術ともいうべき「地図」の制作を試みた」と考える。わざわざ三角測量をして青銅器を埋納したり、遺跡を築いたりするのも、彼らが「地形図」を作るためだったと考えると納得がいく。勿論、「地形図」を作るという目的のために三角測量が始まったわけではないだろう。はじめは航海の必要上、海から判別しやすいものを目印としただけだっただろう。そのうち航海技術が発達するにつれて、日本の全体像を把握するために発展した技術を駆使して「地形図」を作ることを試みたのではないか。 測量技術が発達して三角測量が行われたとすれば、それを利用して正確に地形を把握したいと考えないほうが困難である。実際、現在の地図作りも三角測量を用いた放射測量(山当て法)で行われている。ただ現在は天文測量、つまり星の位置を基準に緯度経度を測りつつ三角測量を行うのに対し、(これまで述べてきたように)当時は太陽を基準に角度を決定し三角測量を行うという違いが存在する。これは簡単に言うと「地球は丸いと知っているか、そうでないか」ということである。我々は今では「地球は丸い」と知っているため、緯度が高くなるにつれて二至の日の出の方位角が変化することは理解出来る。

日本各地の2至2分(夏至・冬至・春分・秋分)の日の出入り方位を国立天文台編の「理科年表」で見ると下表となり、緯度が高くなるにつれて南北への方位角が大きくなることがわかります。

(P26ー27) 勿論、当時の人達が地球が丸いと知っていたとは、さすがに考え難い。よって「銅鐸は簡易観測器でしかなかった」としてすませることもできる。しかしそれは後世の我々が「地球が丸い」という事実を知っているからである。もしそれを知らずに、二至の太陽の日の出線の方位角がどの場所でも一定だと考えていたとしたらどうなるのか。そして、太陽を基準にして三角測量を用いた山当て法により地図を作っていたならばどうなるのか。それをここでは試みてみよう。 まず、地図を作るスタート地点を設けなければならないため、便宜上出雲を始点とする。そして太陽を基準にして三角測量を用いた山当て法により地図を作った場合には以下のように地図が変形する。

以上のように見当違いの地図が出来上がるために、このような推測は無意味だと思うかもしれない。しかしここで何人かの人は気付くはずである。一体この事が何を意味しているのか、ということを。 明代の15世紀に朝鮮で作成された地図に「混一疆理歴代国都之図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)」というものがある。以下の図がそれである。

この地図はある証明によく引用される。 「邪馬台国の位置」に関する邪馬台国大和説の証明である。その問題の中心は「魏志倭人伝」の方位の記述にある。 倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて國邑をなす。旧百余國。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十國。 郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓國をへて、あるいは、南しあるいは東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。始めて一海を渡る千余里、対馬國に至る。その大官を卑狗と日い、副を卑奴母離という。居る所絶島にして、方四百余里ばかり。(中略) また一海を渡る千余里、末盧国に至る。四千余戸あり。山海に浜うて居る。( 中略) 東南陸行五百里にして、伊都国に到る。(中略)千余戸あり。(中略) 東南奴国に至る百里。(中略)二万戸あり。(中略) 東行不弥国に至る百里。(中略)千余家あり。(中略) 南、投馬国に至る水行二十日。(中略)五万余戸ばかり。南、邪馬壱国に至る。女王の都する所、水行十日陸行一月。(中略)七万余戸ばかり。(中略) その道里を計るに、当に会稽の東冶(今の浙江省から江蘇省のあたり)の東にあるべし 「魏志倭人伝」より これまで、この「魏志倭人伝」の方位の問題は様々な解釈がなされてきた。そのなかで邪馬台国大和説をとる専門家は、この方位の記述は「混一疆理歴代国都之図」を用いて、当時の人々に地理上の過ちがあり、上図のような位置に日本があると信じていたためと解釈した。それは「魏志倭人伝」に「その道里を計るに、当に会稽の東冶(今の浙江省から江蘇省のあたり)の東にあるべし」というくだりがあるためである。ただ何故このような間違いをおかしたかについては、これまで判然としなかった。しかしその間違いは、太陽を基準にして三角測量を用いた山当て法により地図を作った者達がいたためと考えればつじつまが合う。さらにそれは「魏志倭人伝」が作成される以前であったことは確かである。つまり、卑弥呼以前にこのような地図を作れた者達がいたと考えるべきであろう。 私は「邪馬台国は九州か、大和か」という問題に組しないので、更なる考察は控える。後は専門家や「邪馬台国」愛好家の領域なので皆さんで十分検討していただきたい。その折に、以上の考察が少しばかりの参考になれば幸いである。 |