|

側偤丄弌塤偵恄乆偑廤偆恄嵼嵳偑峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偺偐丠偦傕偦傕恄乆偲偼壗側偺偐丠偙偺栤偵彮偟偱傕摎偊傞偨傔偵摉帪偺嵟愭抂偺媄弍傪嬱巊偟偨惵摵婍傪怳傝曉偭偰傒傛偆丅

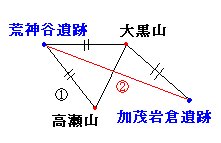

嘆峳恄扟堚愓偑崅悾嶳偲戝崟嶳偐傜摍嫍棧偵偁傞偲偄偆帠幚 嘇峳恄扟堚愓偲壛栁娾憅堚愓偑壞帄偺擔偺弌偲搤帄偺擔偺擖傝傪寢傇捈慄忋偵偁傞偲偄偆帠幚 偼偨偟偰偙傟傜偺帠幚偼偳偺傛偆偵偟偰摫偒弌偝傟偨傕偺側偺偐丠 傑偢嘆偵偮偄偰峫偊偰傒傛偆丅俀偮偺嶳偐傜摍嫍棧偵偁傞堚愓丄偙傟偼偮傑傝俀嶳偲堚愓偑擇摍曈嶰妏宍偺娭學偵偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅尰嵼偱傕抧恾偺嶌惉偵偼擇摍曈嶰妏宍偺朄懃偑梡偄傜傟傞(偄傢備傞嶰妏應検朄偱偁傞)丅惵摵婍傪杽擺偟偨恖乆偼偙偺擇摍曈嶰妏宍偺朄懃傪傛偔抦偭偰偍傝丄偦傟傪梡偄偰峳恄扟偺惵摵婍孮傪攝抲偟偨偙偲偑偙偺帠幚偐傜暘傞丅 師偵嘇偱偁傞丅椉堚愓偑壞帄偺擔偺弌偲搤帄偺擔偺擖傝傪寢傇捈慄忋偵攝抲偝傟偰偄傞偺偼嬼慠偱偼偁傞傑偄丅柧傜偐偵堄恾揑側傕偺偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅偙偺帠幚偼惵摵婍傪巊梡偟偨恖乆偑搤帄偲壞帄偺懢梲偺摦偒傪抦偭偰偄偨偲偄偆偙偲傪帵偟偰偄傞丅偮傑傝嵟傕懢梲偑撿偵孹偔擔偲揤嬻偺嵟傕崅偄埵抲偵徃傞擔傪抦傝摼偨偙偲傪堄枴偡傞丅偙傟偼堦擭傪捠偠偰懢梲偺摦偒傪娤嶡偟側偗傟偽抦傝摼側偄偙偲偱偁傞丅 寢榑偐傜愭偵弎傋傛偆丅 偙偺俀偮偺帠幚偼丄奺惵摵婍偺摿挜偐傜峫偊偰丄乽堦楢偺惵摵婍丄摵寱丄摵戹丄摵柕傪梡偄偰應検偟偨寢壥丄摫偒弌偝傟偨傕偺乿偱偁傞壜擻惈偑崅偄丅偦偙偱偙傟傜偺惵摵婍孮傪梡偄偰椉堚愓偺億僀儞僩傪寛掕偱偒傞偙偲傪徹柧偟丄偝傜偵偙偺偙偲偐傜柺敀偄帠幚偑晜偒挙傝偵側傞偙偲傪弴傪捛偭偰愢柧偟偰偄偙偆丅

|