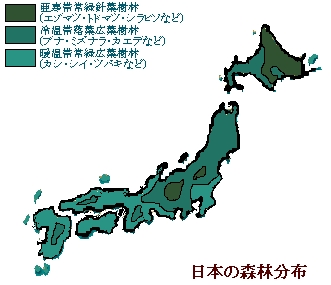

| 7.青銅器と森林分布 航海に必要なものは当然、技術だけではない。 航海をするには船が必要である。そして船を作るには木材が必要である。 船の木材は、主にカシ、シイ、クス、タブノキが用いられていた。その中でも特にクスノキは成長すると高さ20m(最も高くなるのはヒノキの50mだが成長が遅い)にもなり、「日本書紀」に船材として記載されていたり(タブノキという説もあり)、「魏志倭人伝」にも日本の産木としてとりあげられている(「ダン」の名) 。 出雲に関連のある諏訪(神話では出雲のタケミナカタが諏訪に移り住んだことでも有名)では7年に1度、御柱祭が開かれる。 【御柱祭】 寅(とら)と申(さる)の年にあたる7年目ごとに行う諏訪大社の式年造営の祭りで、諏訪市の上社本宮、茅野市の上社前宮、下諏訪町の下社秋宮、下社春宮の二社四宮の四隅に巨木を建てる。上社は八ケ岳山ろくの同大社社有林の御小屋山(おこやさん)から、下社は下諏訪町の東俣国有林から切り出し、氏子らが人力で曳行するが、今回は御小屋山の用材不足のため、上社の御柱用材を初めて東俣国有林から調達した。 この伝統的な祭も航海文化の一つであり、航海民の船材の切り出しが祭になったものだと考えると出雲との関連も納得がいく。 さてそれでは以下の図に注目してもらいたい。

ご存知のように青銅器は東北以北で発見されていない。さらに発見地がほとんどこの暖温帯常緑広葉樹圏に含まれているのである。当時から広範囲にわたって交易は行われていた。それなのに青銅器文化は東北以南でストップしてしまった。これはつまり、その使い手が航海民族であったことを証明するものではなかろうか。 |