| 8.青銅器と亀甲紋 今年(1998年)の一月、私はある方から著書をいただいた。 「亀甲扇乃梶山」という本である。この本を下さったのは梶山幸雄氏で福岡県在住の方である。梶山氏は私のHPをご覧になり、参考にとわざわざ氏の著書(著者の先祖様の伝記)をお送り下さったのである。この著書では、出雲に関係の深い家紋(亀甲紋)に触れ、著者の家紋にも亀甲紋が入っていることが述べてある。さらにその家紋が後に水練の発達した平家にも用いられるようになったということから海と出雲に何らかの関係があったのではということを私に教えてくださった。それから私なりにこの家紋について調べてみたので、始めにここでそれを紹介したい。 出雲大社の神紋の考察 まず始めにその亀甲紋がどのようなものかご覧いただきたい。

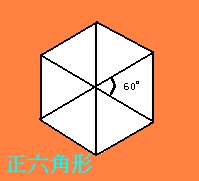

亀甲之紋 亀甲模様はわが国では飛鳥時代の蜀紅錦に既に見られ、天平時代には種々の綾錦などに織り出されている。天平時代になると、衣類や日常の調度品に多く使われるようになり、「年中行事」・「伴大納言」・「吉備大臣入唐」などの絵巻物にも盛んに出てくる。 南北朝の頃には「大要抄」・「蛙抄」に車紋として登場しているのを見ると、すでに、家紋として亀甲紋は定着していたと思われる。 神紋には出雲大社・巌島神社の亀甲紋が代表される。出雲の亀甲は大国主命の恵みが6方に、あまねく広がり、また、出雲の日本の北方の護り神で「玄武」即ち、亀として亀甲紋を用いたといわれ、巌島神社の神は市杵島姫命で市神とも謂れ、市神は律令時代、京の左右の市に祭られた神で、全国の市の立つ所には六角石柱などを建てた。平家の崇拝の神社でもある。いずれにしても亀甲紋は瑞祥紋である。 平家物語の巻四の「源氏揃」には「新宮には鳥井法眼、高坊法眼、侍には宇井、鈴木、水屋、亀の甲、那智には・・・」とあり、下関の赤間宮の宝物殿の源平合戦絵巻古図(屋島合戦)や鎌倉末の六道絵(聖衆来迎寺蔵)の山城合戦図には平家方に多くの亀甲紋が見られる。足利時代を書いた「参考太平記」十七巻には「湖上を見ると、西国、北国、東海道の船いくさに馴れた兵どもが、亀甲・瓜紋・・・など家々の紋を描いた旗百余流を海に翻して・・・」ある。戦国・徳川時代には四四家が亀甲紋を用いており、他紋に比べ割合に多い。 亀甲紋の最も多い地方は出雲と言われ、上総・下総(常陸の隣)にもかなりある。九州は比較的少なく、筑前の芦屋、吉木の亀甲紋は鎌倉・室町時代以降に関東・山陰地方から、移住した土着人で、いわゆる「下り衆」と呼ばれる一族と思われる。 出雲では圧倒的に神官の家に亀甲紋が多い。 (「亀甲扇乃梶山」より) さらに「名字名前家紋の基礎知識」(渡辺三男著・新人物往来社)をひも解くと、「出雲大社が「亀甲に有文字」また「亀甲に花菱」を神紋としているのは、五行説で蒼龍を東方、白虎を西方、朱雀を南方に配し玄武(亀)を北方に配していることと、祭神大国主命が太古日本の北方を支配した神だったとする考えと結びつけたものといわれている。大社のほか、熊野神社、美保神社、能義神社、佐陀神社、神魂神社、八重垣神社など、同じく大国主を祭神とする神社大社に奉仕する大国主の末裔と伝える千家・北島の両家はじめ、上記の神社に奉仕する神官の家のほとんどが「亀甲紋」を用いた。したがって亀甲を家紋とする家は亀の長寿にあやかろうというものとともに出雲大社に対する信仰によるものとがある。(P472 −473)」とある。 ここまで研究を進めてきて、この家紋に興味を示したのはこの家紋の形があるものに似ていたからである。そう、以前とりあげた銅鐸の内部角度との類似性である。

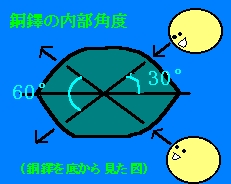

この亀甲紋がはたして銅鐸の角度を意識して作られらのかどうかは定かではないが、少なくともこのことから出雲に航海文化が花開いていた匂いを感じることはできまいか? |