|

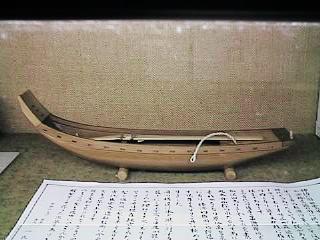

| 彰古館に展示されているそりこ船の模型 出雲の造船技術を知る上で非常に貴重な品 (出雲大社) |

| 造船技術 |

|

| 彰古館に展示されているそりこ船の模型 出雲の造船技術を知る上で非常に貴重な品 (出雲大社) |

| 縄文時代には漁労も生活手段として確固たる地位を占めていた。そのために素潜りによる漁労方法もあったであろうが、舟による漁労の担った役割はさらに大きかった。そして漁労用の舟が更なる発展によって航海にも利用されるようになったのである。 縄文から弥生にかけて航海技術が飛躍的に伸びたのは確かなようである。そしてそれと平行して造船技術も発展を遂げた。 日本で出土している縄文時代の舟は刳舟である。つまり木を刳り抜いた丸木舟のことである。 この刳舟は一般的に内海や平水用で外洋向きではなかったといわれている。次に縄文時代後期から弥生時代にかけて準構造船が多くなり、遠洋航海も可能になったといわれている。ここでいう準構造船とは単材刳舟に二材以上を前後に接合して作ったものである。 弥生時代に造船技術が飛躍的に発展したといわれるその根拠の一つは金属器の普及である。特に鉄器の普及がその工作を用意にした。もう一つの根拠は文献、壁画、銅鐸画、埴輪絵によるものである。たしかにこれらの文献や絵は準構造船、ひょっとすると構造船が存在したのではと思わせる。 |

海と列島文化10:海から見た日本文化/小学館(3) 海と列島文化2:日本海と出雲文化/小学館(4)

|

|

熊野諸手船の遺型であると伝えられ、天鳥船、天鳩船とも呼ばれる。左右の舷に四人、計八人が一本宛の櫂を両手に持って前向きに座って漕ぎ、艫で一人が大きな櫂の形をした梶によって操舵する。 |

|

一本の樅の大木から重ね彫りに掘り出した二本のオモキ(側面)を底部で合わせ、先端にツラ板をつけている。船の先端が極端に反っているのでソリコと呼ばれる。赤貝獲りのケタ曳き漁を行うとき、ローリングしやすいようとの配慮から艫の左舷で一本の櫓によって漕ぐ |

|

一本木を刳り抜いて造った舟。 現在このような舟は下北半島のマルキブネ、男鹿半島のキッチ、田澤湖のエグリブネ、越後三面川のマルキブネ、諏訪湖のマルタブネなどしか残っていない。 |

|

別々に刳った二本のオモキと一本のチョウ(底部)をついで成っている。樅材でカナギ漁に使用するために丈夫に造られている。漕法はソリコと同様。 |

|

かって琉球、薩摩で使用されていた。イソガリ漁に使用。鰹節型で速度第一の設計がなされている。諸手船と同様、多人数で漕ぐ。 |