TakkyTV 改造記

Takky TV

内蔵チューナーでTV放送を受信しているところ

はじめに

はじめにお断りしておきますが、このページはDOPING

MACなどの改造マニュアル本を片手にこれからカラクラの改造を始めようと思っている人達や、改造経験者達のために書いています。したがってDOPING

MACなどを読んでいない人には解りにくい部分があるかもしれません。

目次

- 用意したもの

・DOPING MAC

これがないと何も始まらない。Mac改造のバイブル。

・630ロジックボード

Performa630に6300/120ロジックを入れた際に余った物を流用した。

持っていない人でも630ロジックは安く手に入るが、余裕がある人はいっそPPCロジックにした方がBetter。ただしPCIタイプは電源の改造が必要であり、さらに消費電力が多いので補助電源が必要になる可能性が高い。そこまでする自信が無い人はPDSタイプが無難で、この場合は6200,6300系のPDSロジックなら全てOKだが603e/120Mhzが性能の上限になる。

なお、PCIロジックでもPM6500/250Mhzのみは電源改造が不要らしい(MacFan1998.6.15号はぐれMac改造派参照)。

・内蔵用HDD

やっぱり外付けはイヤだがカラクラ純正の160MBではちょっと小さすぎる。当面は手許にあったPerforma630用の250MB

IDEタイプを流用したが、将来は1GB位のIDEを使いたいと思っている。但しSCSIとIDEとではコネクタの位置が違い、IDEの方が取り回しが複雑になってしまうので工夫が必要。

・630コネクタ

DOPING MACでは「単品では入手困難」とあるが、私は→バラックハウスで購入した。部品名は「Chassis,

Shield/Wiring」部品番号は「125-4511-229」価格は2,200円。(99.7.31時点で価格はなんと8,800円!になっている)

・IDEフラットケーブル

SCSI

HDDを使用する場合はカラクラのコネクタについていたケーブルを流用すれば良い。私のように630を流用したり、安い大容量IDE

HDDを使いたい場合はコネクタの位置がSCSIと異なるため、630についているケーブルでは足りなくなるので、より長いものと交換する必要がある。

・配線用単線ケーブル

もとのHDD用の電源ケーブルでは足りなかったのでコネクタ付きで50cm位の電源ケーブルを購入した。あと、ケーブルの引き回しやVGA化のために配線用単線コードが必要だが、これはもとの630コネクタに付いていて不要になったものを流用した。

・Apple TV/Videoシステム

630ロジックにはビデオ入力スロットがあり、VideoカードをさせばAudio/Video入力が簡単にできるし、さらにTVチューナーをつなげばTV受信&画像の取り込みもOK。Performa630には標準でついているが、そちらのほうも使いたいので私は別に中古のApple純正品を個人売買で入手した。但しVideoカード装着はシャシの大加工が必要だしTVチューナーの内蔵はもともと考えられて無いので

自分で取り付け方を考えないといけない。

・630I/Oドア

リアのポートの位置がカラクラとは違うので後ろを綺麗に塞ぎたい人はこれを加工して装着する。私は個人売買で入手したが、これもバラックハウスで入手可能。部品名は「Door,

I/O with PCI

Hole」部品番号は「423-9342-229」価格は1,800円。(99.7.31時点)

・630I/Oパネル

ロジックボードにネジ止めされる鉄製のパネルで、Videoカードを固定するためにはあった方が良い。但しカラクラのシャシ内にうまく納めるにはかなりの加工が必要だった。これもI/Oパネルと共に個人売買で入手した。

・68040CPU

これはたまたまPerforma630のグレードアップにと買っていたものが遊んでいたので流用した。もちろん無くてもOK。広島だと新品は3万円以上したので私はこれを→MicromacTechnology社から直販で購入した。価格は$129送料は1個なら$18。中古なら探せば1万円以下で手に入ると思う。

・モニタ調整用絶縁ドライバ

VGA化したときのモニタ調整用に必要。セットでも500円以下で買えるので、持っていない初心者は割り箸を削って安く上げようなどとは夢ユメ思わずにさっさと買う事。

・サブシャシ加工用工具

金属切断用のカッター,ニッパー,大型のカッターナイフ(100円ショップモノ),そして金属製のヤスリ。これで樹脂性のサブシャシとI/Oパネル、および金属製のリアパネルを加工した。

- 改造内容

今回やったのは結局以下の改造である

・Performa630のロジックを内蔵するためにコネクターを変更

・Performa630のロジックを内蔵するためにアナログボードを変更

・VGA化改造

・Apple TV/Videoシステムを内蔵

・HDDを純正のSCSI 160MBからIDE 250MBに変更

・以上のためのカラクラのサブシャシなどの加工

つまりカラクラの中身を630にしてしまったわけだ。

- 改造いろいろ

要はDOPING

MACに書かれた通りにやればいいのだが、どうもあの本はそれだけのウデを持った人だけが出来るようにワザと不親切に書いてあるようで、私などが読むと結構悩む事が多かった。そのへんの経験を中心に書いてみた。

・Performa630のロジックを内蔵するためにコネクターを変更

電気的にはカラクラのロジックボードコネクタ本体をそっくり630用と入れ替える事であり、DOPING

MACに書かれた通りにやればいいのだけど、あの配線図(巻頭カラーのアレ)だけでは実際の位置関係やハーネスの長さ,引き回し方がイマイチ判らないし、コネクター間の結線の対応表の内容もなかなかイメージしにくい。そこで、まずあの内容をいったん自分なりに判りやすいイメージ図に書き直して、それをもとに必要な部品やケーブルの長さを決めたほうが良い。私の場合はこんな絵を書いた。

これは、見ての通りDOPING

MACの巻頭カラーページのイメージ図だが、自分のやりやすいように書き変えてある。つまり

1.各コネクタを実際に接続する位置に移動させる。

2.追加したいコネクタを書き加える。

私の場合、HDDをIDEにしたのでC11〜50からIDEケーブルを伸ばすのだが、HDDから遠くなるのでもともとの630のIDEケーブルでは足りなくなってしまい、より長いケーブルに交換した。また、HDDコネクタはアナログボードコネクタへのケーブルを延長させてその先に取り付けた。しかも接続が上下逆になってしまうので途中でケーブルを反転させる必要があった。これはHDDの取り付け方法を変更する事で解決できるかもしれない。

ここで注意点を一つ。当たり前の事だが、ケーブルを新たに買ってくる場合、ケーブル径をオリジナルと同一にする事。細いと接触不良の原因となるし、太いとコネクタのカバーが止まらなくなり、コネクタピンが抜けてしまい、無理すると折れてしまう。私の場合太かったのでカバーが止まらず、仕方ないので太いケーブルに合わせてカバーをカッターとドラーバで削ってなんとか付けた。

追加したいコネクタだが、私の場合純正のTVチューナーを使いたいので、630コネクタに付いているTVチューターコネクタをそのまま残した。

ところでC/Oとはキャリーオーバー=元の部品を流用,C/Aとはキャリーアクロス=手持ちの他の部品を流用という意味です。

これはDOPING

MACのTakky化改造の本文中にあるコネクターの対応表をもとにした接続図である。

私はアナログ人間なのでこれがないとできなかった。じつはこれでもVGA改造のための19-20のショートとプッシュボタンボードコネクタの接続を1箇所間違えていたおかげで、モニタが映らない,音が出ない(外部出力はOK)というトラブルに見舞われた。幸い壊れはしなかったが運が悪いと・・・という事も充分ありえるので、初心者ほど念には念を入れる事。だってみんなスペアパーツなんてまさかストックしてないでしょ?

もちろんこれらの絵をダウンロードして使ってくれても全然かまわないけど、それでうまくいかなくても管理人は一切責任を取らないのであしからず。(質問や相談はもちろん大歓迎)

・Performa630のロジックを内蔵するためにアナログボードを変更

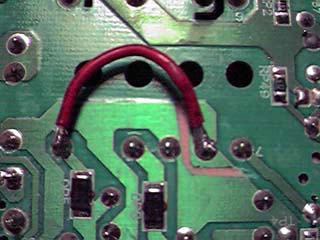

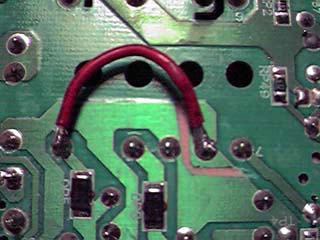

これはコワ〜いコワ〜い、基盤へのハンダ付け作業をしなければならない。隣の配線と1ミリも離れていないところをハンダ付けしなければならない。また、しっかりボードをニラんで、間違った所をつながないように(笑)。

これはコワ〜いコワ〜い、基盤へのハンダ付け作業をしなければならない。隣の配線と1ミリも離れていないところをハンダ付けしなければならない。また、しっかりボードをニラんで、間違った所をつながないように(笑)。

初心者のためのコツは何か?それは、上手くなる事(笑)。いやホント、いきなりやらないで別のモノでしっかり練習しておいた方がイイ。ハンダも細くて飛散防止タイプを使う事。400円位。

そして1人でやる場合はなんらかの方法でハンダ付けするコードを固定してから行なう事。片手で押さえてハンダを当ててコテを近付けてなんてプロでもできないような事をやってはイケナイ。私はラジオペンチを使って固定したが、いっそビニールテープで仮固定するほうが簡単で確実かもしれない。

そしてハンダ付けは一気に短時間でやること。長時間あてると基盤の他の部品をイタめたりハンダを溶かしたりしてしまう。そのためにもあらかじめ練習しておいてどれくらいでハンダが溶けるか確認しておく事。私の例(写真)はほとんど失敗しかけた例である。下の方のハンダが時間をかけ過ぎてビニールの被覆部分が熱収縮してしまった。幸いコード自体にハンダがしみ込んで固まっているため、すぐ上のプリント配線とはなんとか空中でかわしていて、接触はしていない。これから挑戦する人はこんなことがないように、しっかりと修行しておく事(笑)。

・VGA化改造

かの有名なVGA化改造だが、630ロジックの場合はアナログボードコネクタケーブルの加工はS19〜21を切離し、そのうちの19と20をショートさせる事、これは簡単だが、アナログボード自体の加工には「プリント基盤剥がし」とまたまた「ハンダ付け」が必要となる。

かの有名なVGA化改造だが、630ロジックの場合はアナログボードコネクタケーブルの加工はS19〜21を切離し、そのうちの19と20をショートさせる事、これは簡単だが、アナログボード自体の加工には「プリント基盤剥がし」とまたまた「ハンダ付け」が必要となる。

プリント剥がしは大型100円カッターで慎重に切れ目を入れてからヒッペガすのだが、カッターであらかじめ端を起こしておいてから剥がせば簡単にできる。但しピンセットでは力が入らないので、私は比較的大き目の毛抜きを使った。注意点は切れ込みを全周にしっかり入れてからやる事。さもないと、当然の事ながら周りの必要なプリント配線まで剥がしてしまう事になる。

そしてハンダ付けについては上に書いた事と全く同じである。ただ、左の写真を見比べたらスグわかると思うが、こっちのVGA加工の方が比較的易しいので、先にこっちからやったほうが良い(私もそうした)。

・Apple

TV/Videoシステムを内蔵

これはDOPING

MACに書かれた通りやった。樹脂製サブシャシの加工はカッターナイフの刃を1本犠牲にし、これをバーナーで過熱してシャシを溶かした。これもモタモタしていると刃が冷えてシャシにくっついてしまうのでやる時はイッキに。MACの匡体に使われている樹脂は比較的柔らかいので結構加工し易いと思う。

問題はVideoカードの固定である。DOPING

MACでは紹介していないが、630ではVideoカードはロジックボードにネジ留めされた金属製のリアパネルにこれまたしっかりとネジ留めされている。このリアパネルが無いと、ピンプラグの抜き差しでVideoカードがグラグラしてしまい、ロジックとの結合がアマくなってくる恐れがあるのだが、このリアパネルはそのままでは大きすぎてサブシャシ内に納まらないので金属加工が必要になる。これが結構タイヘンだった。リアパネルの外周を切り落とすと同時に、サブシャシの内側も片側0.5mm位削ってやらないと、この金属パネル付きの630ロジックは納まってくれない。このへんの段取りを予めアタマに描いて作業を進めないと、私のように何度も分解/組み立てを繰り返す事になる。特にサブシャシをフロントパネルから外す時は固定用のツメをかなり変形させて外す必要があるため、このツメが疲労でそのうちポッキリいくんじゃないかとヒヤヒヤしている。

さらに問題なのはTVチューナーの内蔵であった。カラクラはTVチューナーの内蔵なんて当然考えていないため、630のような固定用スロットなどないし、スペースも厳しい。

そこで、写真のようにサブシャシのロジックボード側に固定してみた。取り付けは木ネジで、シャシから少し浮かせるため、間にナットを挟んである。私はリアのI/Oパネルの開口部との関係から、写真手前側2箇所はナットを1個,奥の1箇所はナットを2個挟んだ。カラクラのサブシャシはとても柔らかいため木ネジが簡単に入るが、無理にやるとシャシが割れてしまうので、少しづつカッターなどでバリ取りをしながら固定した。

また、木ネジのサイズによっては先端が反対側にかなり飛び出る事になるが、気をつけないとそちらにあるHDDやFDDを傷付ける可能性がある。そのため、私は木ネジの先端を切り落として使用した。

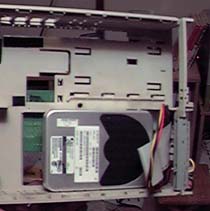

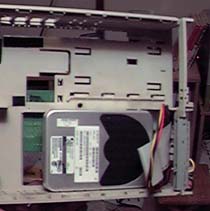

・HDDを純正のSCSI 160MBからIDE

250MBに変更

私はPerforma630に内蔵されていた手持ちのIDE

250MB

HDDを流用したが、SCSIとIDEとではケーブルの接続位置が違い、IDEにするとケーブルがSCSIよりは長くなり、さらに途中で上下を逆転させるためケーブルを折り返す必要がある。先に紹介したイメージ図でIDE

HDDケーブルの絵が途中で反転しているのはそのためである。しかしこれでは長く使っているうちに折り返した箇所で断線してくる恐れがある。

私はPerforma630に内蔵されていた手持ちのIDE

250MB

HDDを流用したが、SCSIとIDEとではケーブルの接続位置が違い、IDEにするとケーブルがSCSIよりは長くなり、さらに途中で上下を逆転させるためケーブルを折り返す必要がある。先に紹介したイメージ図でIDE

HDDケーブルの絵が途中で反転しているのはそのためである。しかしこれでは長く使っているうちに折り返した箇所で断線してくる恐れがある。

そこで私は写真のようにHDDの取り付け方向を前後逆にし、HDDのケーブルを(電源ケーブルも含め)アナログボードコネクタの方から取り回してHDDに接続した。こうすればケーブルを折り返す必要は無いし、SCSIの場合以上にケーブルを短くする事ができる。

但し、この方法を取るとHDDのコネクタが裏側に回ってしまうので、HDDを交換する際、匡体裏側だけでなくサブシャシ,アナログボードなど、本体をバラバラにしなければならなくなる。したがって、改造後も頻繁にHDDを交換するという人はやらないほうがイイかもしれない(でもそんな人いるんだろうか?)。私の場合、最初はイメージ図通り、つまり元のままの取り回し方でいくつもりだったのでケーブルは長いままになってしまった。このままでは組み立てる時にアナロボードの先端に引っかかるので、ケーブル長には注意した方が良いと思う。私は面倒だったので定規で抑えながらアナログボードをさしたけど(笑)。

・以上のためのカラクラのサブシャシなどの加工

630ロジックをうまく納めるための匡体加工は、金属カッター,ニッパー,カッターナイフを使用した。特に630コネクターを固定するためのスリットはキツめにあけ、コネクターの両端を削って幅を狭くするのも少なめにすると、コネクタをサブシャシにかなりしっかりと固定する事が出来、DOPING

MACに書いてあるようにロジックの抜き差しのためにいちいち匡体をバラす,という必要は無くなった。

また、リアのI/Oパネルの加工であるが、Videoカードを固定するためロジックに金属パネルを装着しようとすると、外周部分を薄く削り取るなど結構ビミョーな加工が必要になる。

また、リアのI/Oパネルの加工であるが、Videoカードを固定するためロジックに金属パネルを装着しようとすると、外周部分を薄く削り取るなど結構ビミョーな加工が必要になる。

そして位置関係を正確におさえないと金属パネルに固定してあるホールカバーと合わなくなってしまう。私の場合結構イイかげんにやったので、うまく合わずに結局ホールカバーを外す事になってしまった。

I/Oパネル自体の固定は、裏側の金属パネルに空いている穴を利用してまたまた木ネジで固定した。使えそうな穴が2箇所、SCSI端子左上部分とマイク/SP端子上部分にあるのだが、SCSI側はSCSIコネクタと干渉しそうなので、私は写真のようにマイク/SP側を使用した。

- 最後に

完成までに結構時間がかかってしまったけどやっぱりやって良かったと思う。あくまでサブ機として考えれば040マシンのTakkyでも充分使えるし、将来PPCロジックに入れ替えてHDDを大容量のものに変えれば、iMacよりもコンパクトなお茶の間Macとして末長く愛用する事ができる。何たってiMacではTVは見られないんだゾ!(笑)(続く)

これはコワ〜いコワ〜い、基盤へのハンダ付け作業をしなければならない。隣の配線と1ミリも離れていないところをハンダ付けしなければならない。また、しっかりボードをニラんで、間違った所をつながないように(笑)。

これはコワ〜いコワ〜い、基盤へのハンダ付け作業をしなければならない。隣の配線と1ミリも離れていないところをハンダ付けしなければならない。また、しっかりボードをニラんで、間違った所をつながないように(笑)。 かの有名なVGA化改造だが、630ロジックの場合はアナログボードコネクタケーブルの加工はS19〜21を切離し、そのうちの19と20をショートさせる事、これは簡単だが、アナログボード自体の加工には「プリント基盤剥がし」とまたまた「ハンダ付け」が必要となる。

かの有名なVGA化改造だが、630ロジックの場合はアナログボードコネクタケーブルの加工はS19〜21を切離し、そのうちの19と20をショートさせる事、これは簡単だが、アナログボード自体の加工には「プリント基盤剥がし」とまたまた「ハンダ付け」が必要となる。

私はPerforma630に内蔵されていた手持ちのIDE

250MB

HDDを流用したが、SCSIとIDEとではケーブルの接続位置が違い、IDEにするとケーブルがSCSIよりは長くなり、さらに途中で上下を逆転させるためケーブルを折り返す必要がある。先に紹介したイメージ図でIDE

HDDケーブルの絵が途中で反転しているのはそのためである。しかしこれでは長く使っているうちに折り返した箇所で断線してくる恐れがある。

私はPerforma630に内蔵されていた手持ちのIDE

250MB

HDDを流用したが、SCSIとIDEとではケーブルの接続位置が違い、IDEにするとケーブルがSCSIよりは長くなり、さらに途中で上下を逆転させるためケーブルを折り返す必要がある。先に紹介したイメージ図でIDE

HDDケーブルの絵が途中で反転しているのはそのためである。しかしこれでは長く使っているうちに折り返した箇所で断線してくる恐れがある。 また、リアのI/Oパネルの加工であるが、Videoカードを固定するためロジックに金属パネルを装着しようとすると、外周部分を薄く削り取るなど結構ビミョーな加工が必要になる。

また、リアのI/Oパネルの加工であるが、Videoカードを固定するためロジックに金属パネルを装着しようとすると、外周部分を薄く削り取るなど結構ビミョーな加工が必要になる。